在党的二十大精神引领下,昆明城市学院法学院"红旅筑梦"社会公益实践团于2025年盛夏走进澜沧拉祜族自治县,开展了一场法治精神、民族团结与乡村振兴深度交融的公益实践。这支青春队伍以法治为基石,以情怀为纽带,在多民族聚居的热土上,用专业与热忱勾勒新时代法律青年的使命图景,以实际行动诠释将个人理想融入国家发展的青春担当,在澜沧江畔谱写出法治建设与民族复兴交相辉映的华彩篇章。

历史回响:法治精神的文化溯源

东主书院的青砖黛瓦,承载着澜沧悠悠岁月的重量。当实践团的脚步踏入这片古老天地,恰似翻开一部立体的历史长卷。在这里,先辈们守护家园、传承文脉的故事悠悠流淌,那些在动荡里坚守、于传承中奋进的往昔,不再是遥不可及的传说,而是化作指尖触碰砖石的温热,直抵心底。

与当地文史工作者促膝交流,从书院兴建沿革谈到它在不同历史阶段担当的角色——是文化传承的驿站,更是民族精神的灯塔。团员们围坐在庭院,看阳光透过雕花窗棂洒落,恍然明白:爱国从不是空洞概念,而是对脚下土地饱含深情的凝视,是对先辈以热血汗水浇筑的传承致以最庄严的接续。这场历史回溯,让爱国主义从课本铅字化作血液里奔涌的信仰,成为践行实践的精神根基。

党建领航:法治实践的红色根基

与澜沧县团委开展党建共建,是一场“信念同频”的携手之旅。在团县委交流会上,青年工作者们展现出以青春赋能、点亮希望的热忱态度。不同阵地,同样初心,碰撞出“党建引领发展”的炽热火花。

团县委干部讲述组织青年投身乡村振兴、法治宣传的实践,让我们窥见党建为青春赋能的路径。这场共建,不只是组织联动,更是信念交融——以党建为纽带,凝聚起护航法治、托举青年、服务民生的强大合力,筑就心手相牵、并肩奋进的“信念共同体”。

振兴密码:法治赋能的乡村实践

东回镇、酒井乡、景迈山的山水之间,藏着乡村振兴最鲜活的密码。实践团怀揣“法治如何赋能乡土”的思索,深入这片充满希望的土地。走访农户时,实践团成员认真倾听乡亲们讲述自家民宿从“零散经营”到“规范发展”的转变,主动为他们解读《旅游法》《民法典》中与民宿经营相关的条款,让他们明白法律如何化作“签合同、明权责”的底气,从而敢放开手脚追逐梦想。

调研文旅产业时,与手艺人、创业者围坐探讨“非遗传承与市场合规”“集体土地开发与权益保障”。看着老达保村的民族歌舞成为“金字招牌”,却也曾在商标注册、版权保护上走过弯路,我们深深懂得:法治是乡村振兴的“护航者”,守护着乡土文化根脉,也激活着产业发展潜能。我们梳理问题、撰写建议,盼以法治“规划图”,助力这片土地绘就更长远的“振兴景”,让乡土生机在法治护航下愈发蓬勃。

团结乐章:法治浸润的民族交融

在酒井乡,普法声与拉祜族乡音交织,谱就最动人的法治乐章。实践团成员给拉祜族大叔讲民法典“相邻关系”时,不用晦涩条文,而是笑着说:“就像寨老调解山林纠纷,法律和咱祖上传的理,都是为让日子更稳当。”大叔听后频频点头,还分享了自己曾经因相邻关系产生的小矛盾。给傣族大姐讲民族区域自治法时,成员们不谈枯燥法条,而是举“傣族大哥靠法律把竹编卖到省城”的实例,大姐听得津津有味,还主动询问了一些法律问题。当不同民族语言都能读懂法治善意,法条便成了“团结公约”,划定边界更守护温度。

走进社区,拉祜族阿婆做传统包的指尖,缠绕着民族交融密码。我们帮她整理非遗资料,听她讲“太阳花”纹样里哈尼族的祝福、靛蓝染法里的智慧,也把“法律保护非遗传承”的故事轻声说与阿婆。后来手艺人凑在一起做文创,感慨“要让全国人知道,咱澜沧的包,一针一线都有法律护着、有各民族的情”。这场普法,让法治成为民族团结的粘合剂,让文化传承与法律护航共同唱响美美与共的团结旋律。

青春答卷:法治信仰的薪火相传

返程前的分享会上,气氛热烈而庄重,每一个成员的眼中都闪烁着实践归来后的思索与成长的光彩。这时,组长缓缓站起身来,手中郑重地展示了一份特殊礼物——那是一块由拉祜族老人亲手赠送的传统木刻。木刻材质温润而古朴,纹理间仿佛诉说着岁月的故事,其上精心雕刻着“公平”二字,笔锋刚劲有力,仿佛蕴含着无尽的力量与期望。这份朴素的木刻,承载着深厚的情谊。拉祜族老人用世代传承的技艺和对公平正义的质朴理解,将这份礼物送到实践团成员手中。它不仅是手工艺品,更是拉祜族人民对法治的敬畏与追求的象征,是对实践团在澜沧土地上所做努力的认可与鼓励。

实践中,实践团成员经历了许多挑战,正是这些经历让他们更加成熟坚强。他们明白,法治建设并非一蹴而就,需要长期坚持和不懈努力。他们愿意成为法治的传播者和践行者,用所学所能为边疆法治建设贡献力量。

结语

结语

昆明城市学院法学院"红旅筑梦"社会公益实践团的澜沧之行,如同一幅徐徐铺展的绚丽画卷,在法治精神、民族团结与乡村振兴的经纬间交织出青春的华章。他们以青春之名赴这场"乡"约,于历史回响中探寻法治根脉,在党建引领下夯实实践根基,在田间地头解码振兴密钥,于民族交融处奏响团结之音。

返程不是终点,而是法治征程的新起点。实践团成员携着拉祜山乡的馈赠与感悟,将法治信仰熔铸为砥砺前行的澎湃动能。他们将以澜沧故事为火种,在校园里点燃法治文化传承的篝火,在社会中搭建法治精神传播的桥梁,用青春笔触续写边疆法治建设的壮美诗篇。当更多青年学子循着这道光前行,法治的阳光终将穿透山峦沟壑,让民族团结的繁花在法治沃土上绚烂绽放,让乡村振兴的蓝图在法治保障下徐徐成真。

(责编:刘铮)

喜报杏林春暖,纸短情长。新春将至,一份份承载着荣誉与喜悦的喜报从我校出发,寄往全国各地。1392封喜报是河南中医药大学为2025年度获得国家奖学金、国家励志奖学金等荣誉的优秀学子家庭准备的“新春贺礼”。喜报传佳音,共育见成长。自2019年起,河南中医药大学每年春节前夕开展喜报寄送工作,是学校深化协同育人机制、丰

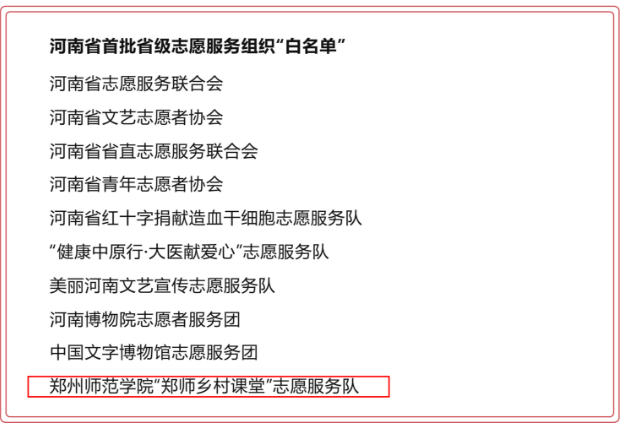

2026年1月26日,河南省委社会工作部会同有关部门和单位公布首批省级志愿服务组织“白名单”,共遴选10家志愿服务组织。郑州师范学院“郑师乡村课堂”志愿服务队凭借规范的运行机制、突出的服务成效和良好的社会声誉成功入选, 成为省级志愿服务领域的示范标杆。据悉,此次“白名单”遴选旨在贯彻落实习近平总书记重要贺信精神

为深化医学教育改革、提升学生临床实践能力,1月23日至24日,由河南医药大学教务部主办,第三附属医院和临床技能培训中心承办的第十二届大学生临床技能竞赛总决赛圆满落幕。来自45家教学单位的90支队伍参赛,含2021级临床医学类6个专业270名实习生代表。校党委常委、副校长于毅出席大赛并为获奖选手颁奖。本次竞赛规模较往届

近日,河南省教育厅公布2025年河南省高等职业教育技能大赛获奖名单,河南林业职业学院斩获金奖2项、银奖8项、铜奖9项,创下参加全省高职院校技能大赛的历史最好成绩。本次大赛全省共设42个赛道,河南林业职业学院组建21支团队参赛,19支队伍成功获奖,其中在林业、生物技术赛道斩获金奖,参赛数量与获奖数量均刷新校史纪录。

1月23日下午,河南牧业经济学院龙子湖校区合100报告厅内星光熠熠,以“骐骥跃春 砺行致远”为主题的2026年学生工作队伍新年联欢会圆满落幕。这场汇聚全校学工精英的盛会,以18个精彩节目全景展现新时代育人工作者的卓越风采。校党委副书记姚毅、副校长边传周亲临现场,与全校新老学工同仁共襄盛举。边传周在致辞中对过去一年

2026年1月13日,郑州师范学院辅导员工作风采展示在文质楼道德讲堂顺利举行。本次辅导员风采展示是郑州师范学院大练基本功培训工作之一,活动以“促能力进阶,强专业素养”为主题,通过多元化展示形式,全方位锤炼辅导员专业能力、提升综合素养。学校学生工作部全体人员,各学院党总支书记、副书记、团总支书记及全体辅导员参