为深入学习贯彻党的二十大精神,传承红色基因、赋能乡村振兴,2025年8月19日至21日,云南农业大学马克思主义学院组织师生赴丽江,开展 “重走云岭长征路,青春聚力促振兴” 主题三下乡实践活动。团队沿红军长征过丽江的历史轨迹,探访红色教育基地、对接乡村发展一线,引导青年学子在实践中学思践悟,在红色文化传承中坚定信念,在助力乡村振兴中践行使命,让青年学子读懂长征精神的时代内涵,以青春行动续写新时代长征篇章。

追寻红色足迹,体悟长征精神时代价值

“金沙水拍云崖暖”,1936年4月,红二、红六军团在贺龙、任弼时、萧克等同志率领下,为摆脱国民党军队围追堵截,兵分三路抵达丽江石鼓镇,完成了举世闻名的 “石鼓抢渡金沙江” 壮举。在当地群众的支援下,红军仅用 4天3 夜便从木瓜寨、木取独、格子等5个渡口顺利渡江,彻底跳出敌人包围圈,为红军北上会师、实现战略转移奠定了关键基础。这一战役,不仅是红军长征中 “以少胜多、以弱胜强” 的经典战例,更书写了“军民同心、民族团结”的革命佳话,成为长征精神中 “信念如铁、依靠群众” 的生动注脚。本次实践团队以这段史实为核心,沿红军渡江路线开展红色寻访:

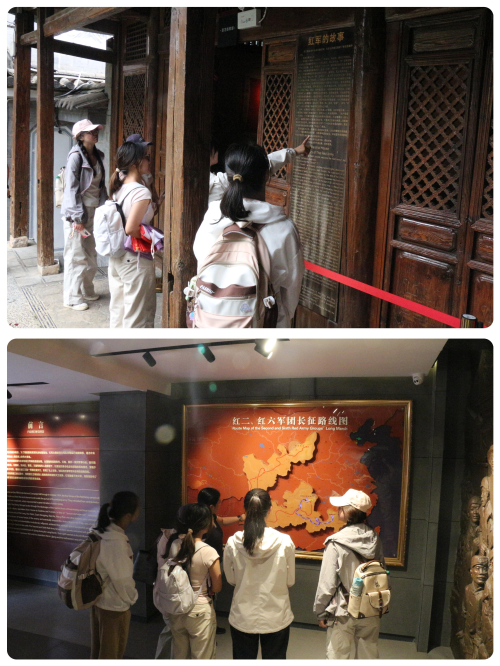

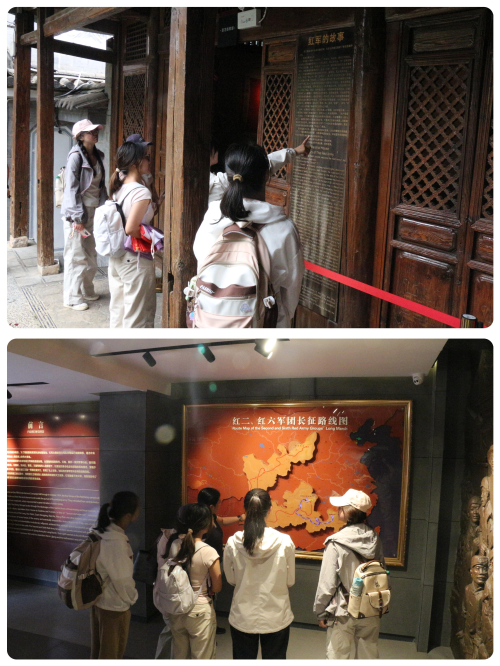

在红军长征过丽江指挥部纪念馆,实物展品、历史图片与文献资料系统还原了红二、红六军团在石鼓制定渡江战略、动员群众支援的全过程。泛黄的《渡江作战命令》手稿、红军战士用过的马灯与渡船桨,让队员们直观感受到 “战略决策的精准”与“革命先辈的坚毅”;馆内展示的 “纳西族群众为红军筹粮、修船” 的图文史料,更让“军民鱼水情”从历史文字变为可感可知的温暖记忆。

来到石鼓镇金沙江畔,队员们驻足木取独、格子等渡口,真切体会湍急江水与陡峭崖壁,对“长征胜利是人民的胜利”有了更深刻的理解 ——80 余年前,正是在这里,红军战士冒着枪林弹雨、克服江水湍急的天险,在纳西族船工的帮助下成功渡江。这场红色寻访,不仅是对 “石鼓渡江” 史实的回溯,更让青年学子读懂了长征精神的核心 —— 唯有坚守理想、依靠群众,才能跨越一切艰难险阻。

聆听亲历故事,传承军民同心红色基因

在石鼓镇,实践团队与见证这段历史的亲历者后代对话,挖掘藏在民间的红色故事。

年过古稀的木光之老人,是红军长征亲历者后代。他的父辈曾参与为红军摆渡、传递情报的工作,老人从小便听着长征故事长大。“红军到石鼓时,不拿群众一针一线,还帮老乡挑水、种地,大家都愿意跟着红军干!” 木爷爷用朴实的语言,讲述着当年红军纪律严明、关心百姓的细节;兴起时,他还打起自编的快板,“金沙江水流湍急,红军战士意志坚,军民同心渡天险,革命精神永流传”,朗朗上口的节奏让队员们仿佛穿越到那个烽火连天的年代,深刻体会到“军民同心是胜利的根本”。

石鼓镇综合文化站志愿者和丽元,三年来坚持在金沙江畔义务讲解。他带领队员登上石鼓碑亭,指着 “长江第一湾” 的壮阔景象介绍:“当年红军正是利用这里的地形优势,隐蔽行军、突然渡江,打了敌人一个措手不及。” 随后,他又带领队员走访茶马古道旧址、石鼓碑墙,既梳理“石鼓渡江”的战略意义 ——“跳出包围圈后,红军得以顺利北上,与红四方面军会师,为长征最终胜利迈出关键一步”,也讲述如今石鼓镇如何依托红色资源,打造“红色研学”产业链,让红色基因成为乡村振兴的 “精神引擎”。

在木瓜寨渡口,义务讲解员和忠全老人更是细致还原了群众助红军渡江的感人场景:“当时纳西族船工主动请缨,有的甚至把自家的木船捐出来,白天帮红军摆渡,晚上就躲在山洞里,怕被敌人发现。” 老人反复强调:“没有民族团结、没有群众支持,红军过不了金沙江。” 团队全程录制这些口述史视频,将珍贵的民间记忆转化为红色文化传承的鲜活素材,让“石鼓渡江”的精神在代代相传中永葆生命力。

走进科技服务站,聚焦乡村振兴的实践赋能

从“依靠群众渡难关”到“依靠科技促振兴”,丽江的发展变迁,正是长征精神“实事求是、开拓创新”的当代体现。实践团队走进“玉龙县农民院士科技服务站”,探寻高校助力乡村振兴的实践路径,感受新时代“长征路”上的“科技力量”。

该服务站汇聚多学科专家,以“建农业强国、助乡村振兴”为目标,聚焦石鼓镇及周边地区的高原特色农业发展及古建筑修复改建,重点推广高原特色农业技术,支持冬季马铃薯产业升级与林下中药材种植等项目,为农户提供切实技术指导,促进科技与农业深度融合,为乡村产业注入新动能,是高校赋能基层、智助振兴的生动体现。

践行青春使命,走好新时代长征路

本次实践活动以“石鼓渡江”史实为纽带,将“重走长征路”与“科技促振兴 ”紧密结合,通过红色教育与科技服务相融合、历史与现实相贯通的方式,引导青年坚定理想信念,增强社会责任,提升服务基层的能力。队员们在回溯“红军靠群众渡天险”的历史中,读懂了“人民至上” 的根本立场;在见证“科技助农户促增收”的实践中,理解了“实干兴邦”的时代要求。

云南农业大学马克思主义学院将继续深化实践育人,推动思政课堂与社会大课堂结合,鼓励更多青年深入乡村、服务乡村,在新时代的长征路上书写无愧于时代的青春篇章。

团队名称:云南农业大学马克思主义学院“寻找红色印记丽江行”实践团

指导老师:李晓珏

队长:李梦婷

团队成员:谭璐瑶 桂佳 陶有权 袁心梦 鲁俊杰 林雅琪

作者:李晓珏

近日,第十七届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛获奖结果正式揭晓。开封大学学子在此次竞赛中表现卓越,成绩斐然,共荣获特等奖3项、一等奖3项、二等奖7项、三等奖10项,获奖总数与高级别奖项数量均实现历史性突破,充分展现了开封大学学生突出的创新精神、实践能力和学校日益提升的人才培养质量。本届“挑战杯”

为深入学习贯彻党的二十大精神,传承红色基因、赋能乡村振兴,2025年8月19日至21日,云南农业大学马克思主义学院组织师生赴丽江,开展 “重走云岭长征路,青春聚力促振兴” 主题三下乡实践活动。团队沿红军长征过丽江的历史轨迹,探访红色教育基地、对接乡村发展一线,引导青年学子在实践中学思践悟,在红色文化传承中坚定信念,在助

5月23日下午,开封大学在图书馆多媒体视听空间开展“古弦清音传古韵 非遗之花绽芳华”非遗公开课活动,旨在推动非物质文化遗产在校园的传承,增强学生对中华优秀传统文化的认同感。活动现场此次活动吸引了开封大学、开封市金明中学和开封市文昌小学的100余名师生参与。活动邀请到国家级非物质文化遗产保护单位、开封市田爱云

中原工学院是一所以工为主,以电子信息和纺织服装为特色优势,工、管、艺、理、文、经、法、哲等多学科协调发展的河南省特色骨干学科建设高校。学校始建于1955年,原名郑州纺织工学院,隶属于原纺织工业部,1998年划转河南省管理,2000年更名为中原工学院。学校现设有纺织学院、能源与环境学院、机电学院、服装学院、艺术设

新乡医学院位于河南省新乡市,是河南省唯一一所独立建制的西医本科院校。学校渊源可追溯到1896年医学博士罗维灵在古城卫辉开办的西医诊所,医学教育肇始于1922年惠民医院护士学校,招收四年制护理专业学生并由中华护理学会(1923年名为“中华护士会”)颁发文凭。1949年冀鲁豫卫生学校及哈励逊医院迁入,于1950年成立平原省

信阳师范学院(Xinyang Normal University),简称信阳师院(XYNU),是我国改革开放后河南省创办的第一所本科高校,是河南省重点建设的两所师范大学之一,是大别山地区一张闪亮的高等教育名片,被著名社会活动家、教育家费孝通先生誉为“教师之摇篮”,被赞为“河南省最美的高校”“办在花园中的大学”“在绿水青山中自由自